تجهيل المجتمع العراقي عبر تدمير النظام التعليمي وتوجيهه لخدمة أجندات سياسية وطائفية

قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق: بات التعليم في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة محصورا في الأيديولوجيا، إذ أصبحت المناهج التعليمية تروج لفكر سياسي معين، مما أثر على قدرة الطلاب على التفكير النقدي والتحليلي. كما أن هذه التغييرات كانت تهدف إلى التأثير في هوية الطلاب وتوجيههم سياسيًا، ما أضر بجودة التعليم بشكل عام.

عمان- الرافدين

تناول المحور السابع من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق 2024، الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق الوضع التربوي والتعليمي.

وعالج التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق – 2024 تحت عنوان “واحد وعشرون عامًا من الموت والخراب والفساد وتفكيك البلاد” أبرز قضايا حقوق الإنسان في العراق التي تم التعامل معها على مدار العام 2024، ويبين الأهداف التي أُعد لأجلها، والوسائل المتبعة لتحقيقها، وفق رؤية القسم والرسالة التي يحملها على عاتقه.

وتطلب إعداد هذا التقرير تحليلًا دقيقًا للأدلة والمعلومات، مع الالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية الدولية في إخراجها إخراجًا دقيقًا وحياديًا، بهدف تقديم تقرير موضوعي، قائم على الحقائق، ويسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة.

وتنشر قناة “الرافدين” المحور السابع كجزء من نشر التقرير كاملا على أجزاء.

الوضع التربوي والتعليمي

بعد الغزو الأمريكي للعراق، مرّ الوضع التربوي والتعليمي بتراجع ممنهج بفعل السياسات التي انتهجها الاحتلال، والتي كانت تهدف إلى “تجهيل المجتمع” عبر تدمير النظام التعليمي وتوجيهه لخدمة أجندات سياسية وطائفية. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب التدخلات الخارجية السلبية التي تلت الاحتلال، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والأمنية المستمرة حتى اليوم، مما أدى إلى تقليص فرص الحصول على تعليم جيد. ولم يتوقف التدهور عند البنية التحتية التعليمية، بل طال أيضًا الكوادر التربوية التي تعرضت لتشويه مستمر. هذه السياسات أسفرت عن تدهور مريع في جودة التعليم، ولا يزال أثرها السلبي يلاحق الأجيال الحالية، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشهد النظام التعليمي في العراق بعد عام 2003، تدهورًا كبيرًا نتيجة تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة “التجهيل” التي فرضها الاحتلال بشكل غير معلن. هذه السياسة أسهمت بشكل مباشر في تدهور التعليم على مختلف الأصعدة في البلاد. ومن أبرز مظاهر هذا التدهور، زيادة نسبة الطلاب الذين لا يفقهون ما يقرؤون، مما يعكس انهيارًا ممنهجًا في جودة التعليم ويعكس الوضع البائس الذي آل إليه النظام التعليمي في العراق.

الاحتلال وتأثيره على النظام التعليمي في العراقي

1 التفكك الاجتماعي والسياسي: مع انهيار الدولة بشكل كامل في العراق بعد الاحتلال، انهارت المنظومة الاجتماعية وتم تدمير الهياكل المؤسسية التي كانت تدير النظام التعليمي. وتزامن هذا الانهيار مع صراعات طائفية مفتعلة وتدخلات سياسية خارجية، مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية برمتها.

ومع إلغاء العديد من مؤسسات الدولة العراقية، بدأت القوى السياسية والطائفية تتدخل في الشؤون التعليمية، وبات التعليم تحت السيطرة الحزبية والطائفية. تم توجيه المناهج بما يخدم الأجندات السياسية لمن جاء بهم الاحتلال، وبالتالي تحول التعليم إلى وسيلة لنشر الأفكار الهدامة بدلاً من تقديم تعليم شامل ونقدي.

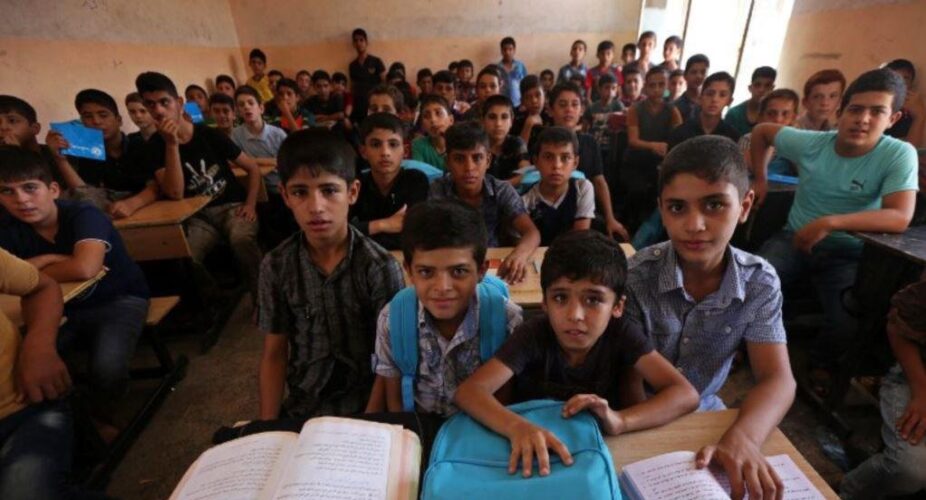

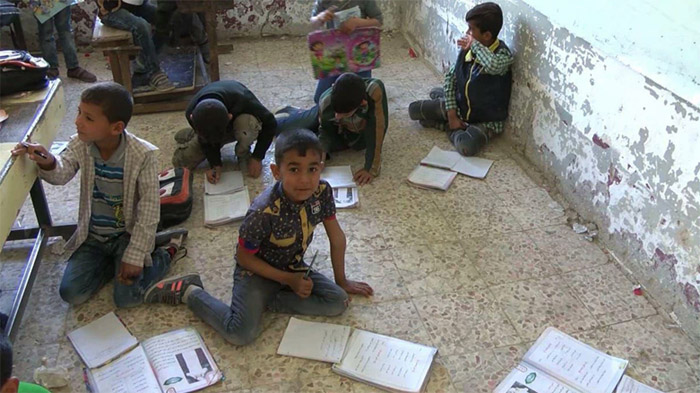

2 تدمير البنية التحتية التعليمية: تسبب الغزو والاحتلال بإلحاق أضرار كبيرة في المؤسسات التعليمية وأديا إلى تدمير عدد كبير من المدارس والجامعات والمراكز البحثية العراقية. وبحسب التقارير فإن حوالي 50% من المدارس في العراق قد دمرت أو تضررت بشكل كبير نتيجة للأعمال العسكرية وعمليات النهب الذي تعرضت له المؤسسات التعليمية بعد الاحتلال. كما إن هذه المؤسسات بقيت تحت تهديد مستمر بسبب أعمال العنف التي نشبت بعد ظهور الميليشيات الإرهابية في العراق إبان الاحتلال. ولم تكن هناك خطة فعالة لإعادة بناء هذه المؤسسات في السنوات التي أعقبت الاحتلال، مما أدى إلى نقص حاد في الأماكن الدراسية والمرافق التعليمية.

3 هجرة العقول والتخلف العلمي: بعد الاحتلال، شهد العراق موجة كبيرة من هجرة معظم العقول والكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين إلى الخارج بسبب منهجية الإنفلات الأمني والاستهداف المباشر للأطباء والعلماء والأكاديميين، حيث قتلت الميليشيات وفرق الموت الحكومية الآلاف منهم. وهذا أثر على جودة التعليم في الجامعات العراقية وحرم الطلاب من الاستفادة من الكفاءات المحلية.

وأدى الاحتلال أيضًا إلى الركود العلمي والتخلف البحثي؛ فالجامعات العراقية لم تعد قادرة على جذب الباحثين الدوليين أو تقديم برامج بحثية حديثة بسبب نقص التمويل وضعف البنية التحتية والهشاشة العلمية. كما تراجعت مشاركتها في المؤتمرات العلمية والأنشطة الأكاديمية الدولية وباتت شبه معدومة.

4 تدهور المناهج الدراسية وتغييراتها المستمرة: بعد الاحتلال، تم تعديل المناهج الدراسية في العراق لتتوافق مع التوجهات الجديدة التي فرضها الاحتلال، حيث تم تغيير الكثير من المواضيع أو حذفها بناءً على الاعتبارات الطائفية أو السياسية. هذا التغيير المستمر في المناهج لم يساعد على بناء قاعدة علمية قوية للطلاب.

وبات التعليم في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة محصورا في الأيديولوجيا، إذ أصبحت المناهج التعليمية تروج لفكر سياسي معين، مما أثر على قدرة الطلاب على التفكير النقدي والتحليلي. كما أن هذه التغييرات كانت تهدف إلى التأثير في هوية الطلاب وتوجيههم سياسيًا، ما أضر بجودة التعليم بشكل عام.

5 ارتفاع معدلات الأمية والتسرب المدرسي: أدى الوضع الأمني المتدهور إلى زيادة معدلات التسرب المدرسي في معظم مناطق العراق، حيث كان الأطفال يتعرضون لخطر العنف أو عدم القدرة على الوصول إلى المدارس. بالإضافة إلى ذلك، كان الفقر في بعض المناطق أحد الأسباب الرئيسية التي حالت دون إكمال العديد من الطلاب لدراستهم.

ومع تدهور النظام التعليمي وزيادة العوامل الاقتصادية والاجتماعية السلبية من جراء الاحتلال، ارتفعت معدلات الأمية في العراق بشكل ملحوظ. ولم تتمكن المدارس من استيعاب ملايين الأطفال بسبب النقص الكبير والمزمن في المدارس والمرافق التعليمية الأساسية.

6 تأثير الحرب النفسية والمشاعر السلبية: تركت الحرب والصراعات التي شهدها العراق بعد الغزو الأمريكي أثراً كبيراً على الأجيال الجديدة. فقد تعرض الطلاب والمعلمون لصدمات نفسية عميقة من جراء العنف والتدمير ومقتل الأشخاص المقربين لهم أمام أعينهم. وهذا أثر على قدرة الطلاب على التركيز في التعليم وعلى سلوكهم العام.

وبسبب استمرار التوترات السياسية ومنهجية الإنفلات الأمني، شعر الكثير من الطلاب وأسرهم بالتشوش الفكري، حيث لم يكن لديهم رؤية واضحة للمستقبل. هذا التشتت أثر على تفكيرهم وتعليمهم بشكل عام.

7 غياب الإستراتيجية التعليمية المتكاملة: في فترة ما بعد الاحتلال، غاب التخطيط الاستراتيجي بشكل عام في العراق. كما أن جهود الإصلاح المزعوم للنظام التعليمي في البلاد لم تكن منسقة بين مختلف الجهات الحكومية والدولية، مما أدى إلى استمرار التدهور في جودة التعليم. وفي ظل اعتماد حكومات الاحتلال المتعاقبة على الحلول المؤقتة؛ فعلى الرغم من محاولات بعض المنظمات الدولية تقديم الدعم، ولكن لم يتم توفير حلول دائمة تهدف إلى تعزيز البنية التعليمية بشكل مستدام.

إن ما يمكن تسميته بـ “سياسة التجهيل” في العراق بعد الغزو الأمريكي جاء نتيجة لمجموعة من العوامل المتشابكة مثل التدخلات السياسية، والتفكك الاجتماعي، وتدمير البنية التحتية التعليمية، وهجرة معظم الكفاءات. وهذا التدهور الممنهج في النظام التعليمي كان له تأثير طويل الأمد على الأجيال الجديدة في العراق، حيث لم يتمكن العديد من الطلاب من الحصول على تعليم جيد يعزز قدراتهم على التفكير النقدي والتطوير الشخصي.

ويُعتبر النظام التعليمي في العراق جزءًا من النظام السياسي الفاسد والفاشل الذي يعاني من العديد من المشكلات الهيكلية والسياسية التي تؤثر سلبًا على جودته في البلاد، حيث أصبح التعليم في العراق مسرحًا للتدخلات الطائفية والسياسية وتحت سيطرة الأحزاب المتنفذة والميليشيات، ما نسف استقلالية المؤسسات التعليمية، جزءا من وسائل الترويج للأيديولوجيات الطائفية وتعزيز الانقسامات المجتمعية بين المكونات المختلفة في العراق.

وشكل الفساد أحد أبرز سمات النظام التعليمي في العراق ما بعد الغزو الأمريكي، حيث إن الأموال المخصصة للتعليم تُسرق أو تُصرف بشكل غير شفاف، مما يضعف بنية التعليم ويؤثر على جودته. يزاد عليه المحسوبية والفساد في الجامعات، حيث يتم تعيين الأساتذة والموظفين في الجامعات والمدارس بناءً على الانتماءات السياسية أو الطائفية بدلًا من الكفاءة الأكاديمية، مما ساهم ولا يزال يساهم في تدني المستوى الأكاديمي.

التسرب المدرسي في العراق

يُعدّ التسرب المدرسي في العراق إحدى المشاكل الكبرى التي تواجه النظام التعليمي في البلاد، وهو مشكلة متعددة الأبعاد تتداخل فيها عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية. ويعكس التسرب المدرسي في العراق فشلا سياسيا في إدارة قطاع التعليم وتدهورًا في مستوى هذا القطاع وعجز النظام عن الحفاظ على استمرارية التعليم للطلاب، ويُؤثر بشكل مباشر على تنمية الفرد والمجتمع.

أسباب التسرب المدرسي في العراق

1 منهجية الإنفلات الأمني: استمرار العمليات العسكرية والصراعات السياسية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، جعلت العديد من المناطق في البلاد غير آمنة، مما أدى إلى إغلاق المدارس أو صعوبة الوصول إليها. هذا أدى إلى حرمان الأطفال من التعليم أو دفعهم للتوقف عن الدراسة بسبب تهديدات العنف. والتدمير الممنهج للبنية التحتية التعليمية، سواء من جراء الهجمات أو النهب، ساهم أيضًا في تقليل فرص التعليم.

2 ضعف البنية التحتية التعليمية: أكثر من 50% من المدارس التي في الخدمة تعاني من نقص حاد في الموارد مثل المباني المدرسية المناسبة، والمعدات التعليمية، والمعلمين المدربين، ما يتسبب في تكدس الفصول الدراسية، حيث لا يستطيع المعلمون تقديم الاهتمام الكافي لكل طالب، مما يؤثر على جودة التعليم ويؤدي إلى فتور الطلاب وتركهم للدراسة.

3 الأوضاع الاقتصادية الصعبة: ارتفاع معدلات الفقر والفاقة في العراق الجديد يزيد من معدلات التسرب المدرسي. والأسر التي تعيش في حالة من العوز تجد نفسها مضطرة لإرسال أطفالها للعمل بدلاً من إرسالهم إلى المدارس، مما يزيد من معدلات التسرب. إلى جانب ذلك فإن تكاليف التعليم غير الرسمية، مثل الدروس الخصوصية، قد تشكل عبئًا آخر على العائلات منخفضة الدخل.

4 التدخلات السياسية: تؤثر التدخلات السياسية على توزيع الموارد التعليمية بشكل غير عادل بين المحافظات والمناطق المختلفة في العراق، مما يجعل بعض الأطفال في مناطق معينة أكثر عرضة للتسرب المدرسي.

5 ضعف البرامج التعليمية الحكومية وتفاقم الفساد في القطاع العام يزيد من تعقيد الوضع، حيث لا تصل المساعدات إلى المدارس المحتاجة.

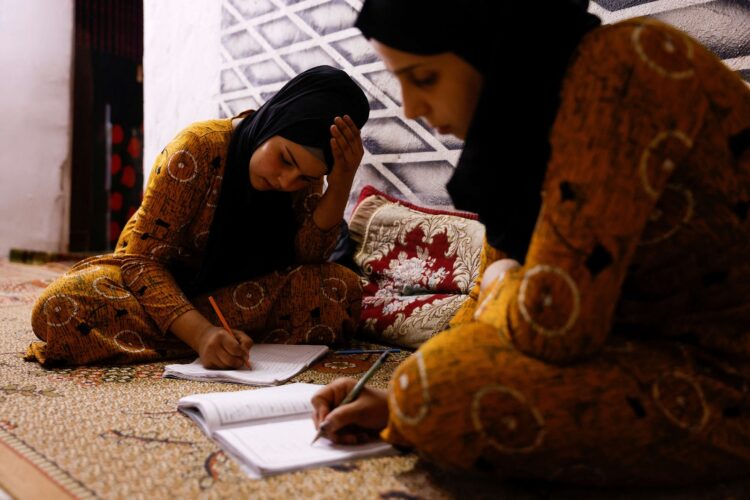

6 العوامل الاجتماعية والثقافية: في بعض المناطق، خاصة الريفية، يعتبر التعليم غير إلزامي للإناث أو قد يتم تفضيل تعليم الذكور على الإناث، مما يزيد من معدلات تسرب الفتيات. ويعد الزواج المبكر للنساء في بعض المناطق سببًا رئيسيًا في تسرب الفتيات من التعليم.

أثار التسرب المدرسي:

يفقد الأطفال الذين يتسربون من المدارس فرص التعليم الذي يمكن أن يساعدهم في تحسين نوعية حياتهم، وتصبح فرصهم في تحسين وضعهم الاقتصادي محدودة. ويعاني هؤلاء الأطفال في المستقبل من قلة المهارات الأساسية التي يحتاجونها للمشاركة الفعّالة في المجتمع.

وتتعدى آثار التسرب المدرسي الأفراد لتشمل المجتمع ككل، إذ يعزز التسرب المدرسي من دائرة الفقر في المجتمع، ويزيد معدلات البطالة. والأنكى من ذلك زيادة معدلات الجريمة والعنف في المجتمع، حيث يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالحرمان وعدم الانتماء مما قد يدفعهم للانخراط في نشاطات غير قانونية.

وعلى المدى البعيد، يعوق التسرب المدرسي تقدم العراق اقتصاديا، حيث يفقد المجتمع كوادر بشرية مؤهلة قادرة على دفع عجلة التنمية. ويؤدي انخفاض مستويات التعليم إلى تراجع إنتاجية القوى العاملة في العراق، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

لذا يشكل التسرب المدرسي في العراق تحديًا كبيرًا يحتاج إلى حلول جذرية وحاسمة على المستويات كافة؛ فلا بد من تحسين الظروف الاقتصادية، وتوسيع قاعدة التعليم المجاني، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.

نسب التسرب المدرسي في العراق

تتفاوت نسب التسرب المدرسي في العراق بحسب التقارير والدراسات التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، ولكن يمكن تقديم بعض الأرقام التقديرية التي تعكس حجم هذه المشكلة في مختلف الفترات.

1 معدل التسرب العام:

وفقًا لتقارير منظمة اليونيسيف في العامين الماضيين، تشير البيانات إلى أن معدل التسرب المدرسي في العراق وصل إلى حوالي 26% على مستوى المدارس الابتدائية، بينما تتراوح هذه النسبة بين 19% إلى 28% بحسب المناطق. ويعتبر هذا الرقم مرتفعًا جدا مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط، ويعكس الصعوبات التي يواجهها النظام التعليمي في العراق.

2 التسرب في مراحل التعليم المختلفة:

نسبة التسرب في التعليم الابتدائي قد تصل 28% في بعض المناطق.

نسبة التسرب في التعليم الثانوي قد تتجاوز 60% في بعض المناطق.

نسب التسرب في التعليم الجامعي تصل إلى 15%.

وتعد هذه النسب مرتفعة جدا مقارنة بالمعايير الدولية.

نظام الدوام المتعدد (الفترتين أو أكثر) في مدارس العراق

يعد نظام دوام الفترتين أو أكثر في المدارس من الظواهر الشائعة في العديد من مناطق العراق ما بعد الغزو الأمريكي، ويعكس الصعوبات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم في البلاد نتيجة للعديد من التحديات. وفي ظل نقص الموارد، سواء كانت المدارس أو المعلمين أو حتى التجهيزات الأساسية، تضطر الكثير من المدارس إلى استخدام هذا النظام لتحسين استيعاب الطلاب.

وفي غياب إحصاءات دقيقة على مستوى العراق ككل، يُقدّر أن عدة آلاف من المدارس في العراق تعتمد على نظام الدوام المتعدد، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق المزدحمة.

أسباب تطبيق نظام الدوام المتعدد (الفترتين أو أكثر) في مدارس العراق:

1 نقص في البنية التحتية: أكثر من 50% من المدارس التي في الخدمة في العراق تعاني من تدهور في البنية التحتية نتيجة الغزو والاحتلال، حيث يتم تدمير المدارس أو إغلاقها لأسباب أمنية، وهذا النقص في المدارس يؤدي إلى زيادة عدد الطلاب في الصفوف الدراسية ويستلزم تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين أو أكثر لتغطية احتياجات التعليم. وفي معظم المدارس، وصلت كثافة الفصول إلى 60-70 طالبًا في الفصل الواحد، وهو ما يؤدي إلى تقليل جودة التعليم بشكل كبير.

ويواجه قطاع التعليم في العراق نقصًا كبيرًا في الأبنية المدرسية في العديد من المناطق، من جراء تدمير العديد من المنشآت التعليمية بسبب الحروب والصراعات المستمرة. وبحسب التقديرات العراق بحاجة إلى ترميم وإعادة تأهيل معظم المدارس التي في الخدمة ويحتاج إلى أكثر من 15000 مدرسة جديدة لسد النقص الكبير في المدارس.

2 توزيع غير متوازن للموارد: هناك تفاوت كبير بين مختلف المناطق في العراق من حيث توفر المدارس والمرافق التعليمية؛ فالمناطق الريفية أو المحرومة من الموارد غالبًا ما تستخدم دوام الفترتين أو أكثر كوسيلة لتجاوز قلة المدارس والمرافق.

3 نقص الكوادر التعليمية: في بعض المناطق، تعاني المدارس من نقص كبير في المعلمين المتخصصين. ولتقليل الأثر الناجم عن هذا النقص، يتم تقسيم الدوام المدرسي إلى فترتين أو أكثر لتغطية الدروس المقررة على الطلاب.

نظام أكثر من فترتين: في بعض الحالات، يتم تطبيق نظام يتضمن أكثر من فترتين (على سبيل المثال، فترة صباحية وفترة مسائية ثم فترة مسائية أخرى). ويُستخدم هذا النظام عندما يكون عدد الطلاب ضخمًا جدًا، أو عندما تكون المدرسة في منطقة مزدحمة ذات كثافة سكانية عالية.

التأثيرات السلبية لهذا النظام:

1 صعوبة في التركيز والمشاركة في الدروس خلال الدوام المسائي.

2 ضعف جودة التعليم وعدم إتاحة الفرصة الكافية للطلاب للتفاعل.

3 التسرع في إنهاء المناهج، وعدم إعطاء الطلاب الوقت الكافي للفهم العميق.

4 التقليل من فرص الطلبة في القيام بالأنشطة اللامنهجية.

5 هذا النظام مرهق بالنسبة للمعلمين الذين يعملون لساعات طويلة، ما يؤثر على أدائهم ومستوى تدريسهم.

ويعد نظام دوام الفترتين أو أكثر في العراق حلا موقتا في العديد من المدارس لمواجهة الضغط الكبير على البنية التحتية التعليمية. ولكن في ظل ظروف اقتصادية وأمنية معقدة، يُعتبر هذا النظام أحد التحديات التي تؤثر على جودة التعليم في العراق. يحتاج النظام التعليمي إلى حلول جذرية لتحسين الوصول إلى التعليم وتخفيف العبء على الطلاب والمعلمين على حد سواء.

أبرز أسباب تدهور جودة التعليم في العراق

الاستهداف المستمر للبنية التحتية التعليمية، مما جعل بيئة التعليم غير مناسبة لتقديم تعليم عالي الجودة.

النقص المزمن في ميزانية التعليم العام، حيث يعاني الطلاب من نقص في الموارد التعليمية مثل الكتب، والمواد الدراسية، بالإضافة إلى ضعف تدريب الأساتذة.

منهجية الإنفلات الأمني وفوضى السلاح، أجبرت الملايين من الطلاب على مغادرة مدارسهم وجامعاتهم. وهذا يساهم في تدمير الأمل في التعليم ويحرم الأجيال الشابة من فرصة التعلم.

التهديدات التي تواجه العديد من الجامعات في العراق، التي تعرضت لاعتداءات مسلحة متكررة من قبل الميليشيات، ما يؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية ويزيد من الصعوبات التي يواجهها الطلاب والأساتذة.

التعليم الخاص ظاهرة في العراق بعد الاحتلال، حيث توجد فجوة كبيرة بين التعليم العام والتعليم الخاص، وهناك زيادة في عدد المدارس الخاصة والجامعات والكليات الأهلية -نحو 3,000 مدرسة خاصة و60 جامعة وكلية أهلية- التي أصبحت متاحة للأثرياء فقط، مما يعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي. والتعليم الخاص في العراق مُكلفًا جدًا مما يحرم الطبقات الفقيرة من الحصول على تعليم جيد.

وبسبب التفاوت الاجتماعي الكبير في العراق الجديد، يوجد عدد قليل من الطلاب الذين يستطيعون الالتحاق بالجامعات الخاصة التي تقدم مستوى أفضل من التعليم مقارنة بالتعليم العام، مما يزيد من انعدام العدالة في فرص التعليم بين مختلف طبقات المجتمع.

تقييد الحريات الأكاديمية وانعدام الاستقلالية من جراء القمع الذي يتعرض له الأكاديميون والطلاب الذين يعبرون عن آراء معارضة. كثير من الأكاديميين يتعرضون للتهديدات والقتل أو الفصل من عملهم إذا لم يتوافقوا مع التوجهات السياسية للحكومة أو الأحزاب المتنفذة.

ضغوط الميليشيات على التعليم في العراق، حيث يتم استخدام الجامعات كأدوات للتأثير السياسي، وكثيرا ما تتدخل الميليشيات والأحزاب المتنفذة في القرارات الجامعية وتوجه المناهج الدراسية وفقًا لمصالحها.

غزو الأيديولوجيات المتطرفة: النظام السياسي القائم يستخدم التعليم كأداة لتمرير أجندات سياسية معينة تساهم في نشر الأيديولوجيات المتطرفة بين الأجيال الجديدة.

غياب الإصلاح الحقيقي: عدم وجود خطط إصلاحية حقيقية لقطاع التعليم في العراق. بدلاً من ذلك، يتم الاعتماد على حلول مؤقتة، في حين يستمر تدهور النظام التعليمي ويظل التعليم أداة تستخدم لتحقيق مصالح سياسية من دون تحسين حقيقي في الجودة.

التعليم في العراق الجديد يُعد أحد أبرز المجالات التي تعكس فشل النظام السياسي في تقديم خدمات أساسية للمواطنين. وأصبح التعليم في العراق ساحة لتدخلات الأحزاب المتنفذة والميليشيات الطائفية، ويعاني من الفساد، ويواجه تحديات كبيرة في توفير الفرص التعليمية المتساوية لجميع المواطنين.

واقع قطاع التعليم في العراق بعد الاحتلال

بعد 2003، طرأت تغييرات جوهرية سلبية على النظام التعليمي في العراق، فيما يلي أبرز تلك التغييرات:

1 الهيكلية والتنظيم: عقب الاحتلال الأمريكي في 2003، شهد العراق إعادة هيكلة في النظام التعليمي بشكل كبير، حيث تزايد تأثير الأحزاب المتنفذة والميليشيات الطائفية على التعليم. وتدمير ممنهج للبنية التحتية وانتشار الفساد ونقص التمويل، ما أسهم في تدهور جودة التعليم. وظهرت المدارس والجامعات الخاصة بشكل ملحوظ، مما ساهم في تدهور التعليم العام وزيادة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية.

2 الأيديولوجيا والسيطرة السياسية: بعد 2003، تأثر المجال التعليمي كثيرًا بضياع الهوية الوطنية، حيث بدأت المناهج التعليمية تتأثر بتوجهات الأحزاب المتنفذة والميليشيات الطائفية وأصبحت موجهة نحو الطائفية والقبلية في المدارس، مما أسهم في زيادة الانقسام المجتمعي، خصوصًا في ظل وجود ميليشيات سياسية تسيطر على بعض المناطق.

3 جودة التعليم: قبل الاحتلال كانت الجامعات والمدارس العراقية تتبع برامج تعليمية منهجية وكانت تخرج كوادر علمية بارزة. أما بعد الاحتلال، تدهورت جودة التعليم بشكل كبير بسبب دمار البنية التحتية التعليمية ونقص التمويل وحالة الانفلات الأمني، وتراجع مستوى التعليم العام بشكل ملحوظ، وأصبح التعليم الخاص حكرًا على الطبقات الثرية، بينما عانى باقي الشعب من ضعف الخدمات التعليمية.

4 التمويل والمصادر: بعد 2003، بات التمويل الحكومي غير كافٍ، وطالما اتسم بالفوضى بسبب انعدام الاستقرار السياسي وغياب رؤية تنموية واضحة. تدهورت أوضاع المدارس الحكومية وزادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الحصول على التعليم الجيد، ما زاد من تفاقم التفاوت الاجتماعي، حيث أصبح الحصول على تعليم جيد يتطلب القدرة على دفع الرسوم المرتفعة.

5 حرية التعبير والأفكار: بعد 2003، أصبحت المدارس والجامعات ساحة لترويج الأفكار الطائفية أو السياسية المرتبطة بالأحزاب المتنفذة. وأصبح الطلاب عرضة للتهديد من الميليشيات أو الفصائل السياسية التي باتت تسيطر على معظم الجامعات. في بعض المناطق، كان الطلاب مضطرين للانصياع لأيديولوجيات معينة أو مواجهة العنف.

6 مخرجات التعليم: بعدما كان العراق قبل الاحتلال من بين الدول الرائدة في المنطقة في مجالات الطب والعلوم والهندسة. فإن مخرجات التعليم بعد 2003 تأثرت بشكل كبير، حيث انخفض مستوى التعليم الجامعي، وتراجع عدد الخريجين القادرين على التفاعل مع السوق العالمي، وساد الفساد الإداري في الجامعات ومشكلات أخرى مثل التأثيرات الطائفية، ما أثر بشكل مباشر على كفاءة الخريجين.

مما تقدم تبين أن النظام التعليمي في العراق بعد الاحتلال تدهور بشكل كبير جدا مقارنة بما كان عليه قبل 2003، حيث كان التعليم قبل الاحتلال أكثر تنظيمًا وكان يضمن نوعًا من الجودة. لكن بعد الاحتلال، تم استهداف قطاع التعليم بشكل ممنهج من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، مما أدى إلى تدهور كبير في جودة التعليم، إضافة إلى ظهور تفاوت كبير بين التعليم العام والخاص.

جودة التعليم في العراق الجديد خارج التصنيفات العالمية

تشير التصنيفات العالمية الأخيرة إلى أن جودة التعليم في العراق تواجه تحديات كبيرة؛ ففي تصنيف “ليجاتوم” لعام 2024، الذي يقيم جودة التعليم في مختلف الدول، لم يظهر العراق ضمن قائمة الدول الأفضل في هذا المجال. كما أُخرج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم في عام 2021، وظل خارج التصنيف حتى عام 2023، وذلك بسبب نقص معايير جودة التعليم وتدهور البنية التحتية التعليمية. من جهة أخرى، أظهر تصنيف “انسايدر مونكي” أن العراق يحتل المرتبة 95 عالميًا من أصل 180 دولة، والمرتبة 13 عربيًا، في مؤشر جودة التعليم الجامعي. وهذا التصنيف يعتمد على ثلاثة معايير: عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة، ومتوسط ترتيب الجامعات في هذا التصنيف، ونصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على التعليم.

التصنيفات العالمية والواقع التعليمي في العراق

لأسباب كثيرة ومتشابكة، لا يمكن للتصنيفات العالمية الوقوف على الواقع السيئ للجامعات في العراق، وبحسب الكثير من المراقبين فإن هذه التصنيفات مجاملة للسلطات الحكومية في جميع الأحوال أو سلبية أو غير كافية، وسنقوم بتقديم هذه التصنيفات كجزء من سرد أكبر حول المشاكل الهيكلية التي تؤثر على النظام التعليمي في العراق.

فعلى الرغم من استمرار تدهور النظام التعليمي في العراق، فقد أظهرت التصنيفات العالمية الأخيرة تقدمًا طفيفًا للجامعات العراقية، ولكن هذا التقدم لا يعكس بالفعل تحسنًا حقيقيًا في جودة التعليم والبحث العلمي في العراق، إنما هو مجرد واجهة تحاول السلطات الحكومية تقديمها للعالم الخارجي في سياق محاولات تحسين الصورة، بينما لا تزال الجامعات العراقية تواجه تحديات كبيرة من جراء السياسات التعليمية الفاشلة وتدخلات الأحزاب والميليشيات الطائفية التي تُسهم في تفشي الفساد والتمييز في النظام التعليمي والتراجع المستمر في جودة التعليم.

وهنا يجب أن يُطرح السؤال حول مدى تأثير هذه التصنيفات على الواقع الملموس في حياة الطلاب والأساتذة. فمعظم الجامعات في العراق لا تزال تعاني من نقص حاد في الموارد وضعف التجهيزات وندرة الخبرات والكفاءات، وتدهور مستمر في مستويات التعليم نتيجة للظروف الاقتصادية والأمنية التي فرضتها سنوات نحسات طويلة من الاحتلال المستمر للبلاد.

وبشأن تصنيف التايمز الذي وضع بعض الجامعات العراقية ضمن تصنيفه اعتمادًا على ما وصفه بالتنمية المستدامة؛ فبحسب الخبراء في مجال التعليم إنه مجرد ترويج فارغ وحيلة دعائية للتغطية على القضايا الحقيقية التي تعاني منها البلاد مثل الفساد المنتشر، وانعدام الحريات الأكاديمية، وضغط السلطة السياسية والميليشيات على التعليم. وهنا نتساءل ما فائدة تحقيق هذا التصنيف إذا كانت البيئة التعليمية في الواقع بعيدة كل البعد عن معايير التنمية المستدامة الحقيقية، التي تتطلب شفافية، استقلالية في البحث العلمي، وتوفير الفرص المتساوية لجميع الطلاب بعيدًا عن التمييز الطائفي أو السياسي؟

هل الجامعات في العراق قادرة على التنافس؟

حتى وإن كانت بعض الجامعات العراقية ضمن التصنيفات العالمية، فإن ذلك لا يعكس بالضرورة قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم عالي الجودة مقارنة بنظيراتها في دول أخرى. على سبيل المثال، الجامعات العراقية التي تحتل مراتب منخفضة في التصنيفات العالمية (1201-1500) أو التي تقع خارج التصنيفات العالمية (1501+) تعكس واقعًا مروعًا للجامعات في العراق التي تعاني من قلة التمويل، وغياب السياسات التعليمية الفعالة، إضافة إلى هجرة العقول والتضييق على الحريات الأكاديمية.

المؤسسات التعليمية تحت وطأة التسييس

من الواضح أن النظام القائم قد استغل هذه التصنيفات لتقديم صورة موجهة عن تحسن الوضع الأكاديمي في العراق، لكنه في نفس الوقت يظل تحت تأثير السياسات الفاشلة والتدخلات الحكومية الميليشياوية التي تقلل من استقلالية الجامعات. وهذا الوضع يتسبب في توجيه الموارد التعليمية إلى مناطق أو مؤسسات غير مؤهلة، في الوقت الذي يظل فيه التعليم الجامعي في مناطق أخرى يعاني من الإهمال وعدم التحديث.

الاختلالات في التصنيف المحلي

على الرغم من تقدم الجامعة التكنولوجية في التصنيف المحلي، تظل الجامعة الوحيدة التي تظهر في تصنيفات “تايمز” بشكل ملحوظ، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية التصنيف المحلي نفسه. وهل هذا التقييم يعكس بالفعل جودة الجامعات على أرض الواقع أم أنه جزء من سياسة حكومية تروج للإنجازات الفارغة بهدف تجميل الصورة؟ وربما يكون التصنيف المحلي جزءًا من تكتيك أكبر لتهدئة الرأي العام الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية، بحسب الخبراء.

لذا فإن التصنيفات العالمية لا تعكس بالضرورة الواقع الفعلي للجامعات في الحالة العراقية، لأن مثل هذه التصنيفات غير معنية بمدى تأثير السياسات الفاشلة وتفشي الفساد وتدخلات الأحزاب المتنفذة والميليشيات، في تراجع التعليم العالي في العراق.

بشكل عام، لا تتمتع الجامعات في العراق بالاعتراف في جميع المجالات الأكاديمية على الصعيدين الدولي والإقليمي؛ فبعد 2003، لم تكن الجامعات العراقية ضمن التصنيفات العليا العالمية مثل تصنيفات QS أو تايمز للتعليم العالي أو تصنيف شنغهاي. وعلى الرغم من أن بعض الجامعات تظهر في تصنيفات خاصة بالدول العربية أو بمنطقة الشرق الأوسط، إلا أنها لا تحتل مواقع متقدمة على مستوى العالم.

على سبيل المثال، جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية وجامعة النهرين داخل بعض التصنيفات العربية، لكنها لم تصل بعد إلى مراتب متقدمة على المستوى العالمي. وما يزال التصنيف العالمي للجامعات العراقية محدودًا مقارنة بالجامعات في دول عربية مثل الأردن أو الإمارات.

الاتفاقيات الأكاديمية والتعاون الدولي

خلال السنوات القليلة الماضية، عملت بعض الجامعات في العراق على تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع الجامعات العالمية من خلال اتفاقيات تعاون أكاديمي، حيث تُنظم برامج تبادل طلابي وأبحاث مشتركة مع مؤسسات في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، ولكن هذه العلاقات لا تتسم بالاستمرارية أو الانتشار. وهناك بعض الجامعات العراقية التي تتيح برامج لمنح دراسية للطلاب العراقيين في الخارج بالتعاون مع الجامعات الأجنبية، وهذا يعد مؤشرًا على بعض الاعتراف الدولي، لكنه يبقى محدودًا في عدد قليل من الجامعات وفي مجالات أكاديمية محدودة.

إن منهجية الإنفلات الأمني وتدهور الوضع السياسي بعد عام 2003، عرضت الجامعات العراقية لعديد من الأزمات الأمنية التي أدت إلى تدهور الوضع التعليمي، خاصة في الفترة التي أعقبت ظهور الميليشيات. وقد أثرت هذه الأحداث بشكل كبير على قدرة الجامعات العراقية على التفاعل مع المؤسسات التعليمية الدولية. يزاد عليه ما تعانيه الجامعات العراقية من نقص حاد في التمويل وتدهور ملحوظ في البنية التحتية، بما في ذلك نقص في تجهيزات المختبرات والمكتبات، مما يحد من قدرتها على مواكبة التطورات الأكاديمية العالمية.

أما التأثيرات الحزبية والطائفية التي تسبب بها النظام السياسي في العراق بعد 2003، فإنها ألغت استقلالية الجامعات العراقية، وهذا يعوق الاعتراف الأكاديمي في المحافل الدولية التي تفضل المؤسسات الأكاديمية المستقلة ذات الحوكمة القوية. لذا نجد أن الجامعات العراقية لا تحظى باعتراف كبير في الدول العربية والغربية أو حتى في مناطق أخرى من العالم بسبب قلة التحديثات الأكاديمية وتخلف المناهج الدراسية وعدم التواكب مع المعايير العالمية.

أوضاع الكوادر التعليمية في العراق

منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، أصبح النظام التعليمي في العراق يعاني من تدهور مستمر، وقد أثر هذا بشكل كبير على الكوادر التعليمية. حيث ساهمت عدة عوامل سياسية وأمنية واقتصادية في تهميش الكوادر التعليمية وعرقلت تطور التعليم في البلاد. هذه العوامل تمثل جوانب أساسية من سياسة الإقصاء والتجهيل التي تم فرضها بشكل مباشر أو غير مباشر بعد الغزو.

وقد شهد العراق إبان غزوه واحتلاله تدخلاً طائفياً واضحاً في جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية. فالنظام السياسي الذي فرضه الاحتلال اعتمد مبدأ المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب التعليمية وأصبح التعيين فيها بناءً على الانتماءات السياسية والطائفية، حيث تم تهميش العديد من الكفاءات الوطنية لصالح أفراد غير مناسبين لمجرد ارتباطهم بالأحزاب المتنفذة. وهذا التدخل أدى إلى تفشي المحسوبية في التوظيف الأكاديمي، مما أضر بشكل مباشر بجودة التعليم.

بعد الاحتلال الأمريكي، تم تدمير البنية التحتية التعليمية بشكل ممنهج في العراق، وهو ما يعد جزءًا من سياسة التجهيل، حيث تم خلال الغزو تدمير أو إلحاق أضرار كبيرة أو متوسطة بمعظم المدارس والجامعات في البلاد، وكان لذلك تأثير كبير على الكوادر التعليمية التي كانت تعمل في تلك المؤسسات وجعلها في وضع صعب.

أما حكومات الاحتلال المتعاقبة فإنها لم تقدم الدعم الكافي للكوادر التعليمية بعد الغزو. والمعلمون والأساتذة الذين بقوا في العراق ومن جراء انعدام الأمن أصبحوا هدفا لهجمات الميليشيات فضلاً عن معاناتهم في نقص الرواتب والموارد اللازمة لأداء مهامهم بشكل مناسب. وهذا التقاعس الحكومي كان جزءًا من سياسة تجهيل شعب العراق عبر تدمير قدراتهم التعليمية.

هجرة الكوادر التعليمية وتدمير العقول

منذ 2003، شهد العراق موجة كبيرة من هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية. بسبب الإنفلات الأمني وتهديدات الميليشيات والأوضاع السياسية غير المستقرة، اختار معظم الأساتذة والأكاديميين مغادرة البلاد بحثاً عن فرص أفضل في الخارج، نتج عنه تدمير القدرة العلمية بعدما فقد العراق الكثير من طاقاته الأكاديمية المتخصصة. وهذا التراجع في الخبرات أثر بشكل مباشر على مستوى التعليم في الجامعات والمدارس، حيث كانت الكوادر التعليمية ذات الكفاءات العالية تشكل حجر الزاوية في تطوير النظام التعليمي.

يزاد عليه ظروف العمل الصعبة؛ فمعظم المدارس والجامعات باتت تفتقر إلى المعدات والتجهيزات اللازمة، ما يجعل العمل التعليمي صعبًا. حتى الأساتذة في الجامعات كانوا يعانون من نقص في الموارد الأكاديمية وأدوات البحث، وهو ما أدى إلى تدهور مستوى التعليم في جميع المستويات. وأصبح النظام التعليمي في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة أداة للسيطرة السياسية، حيث تم توجيه التعليم لخدمة مصالح النظام السياسي الحاكم بدلاً من أن يكون وسيلة للتنوير والتحفيز على التفكير النقدي، وتم منع تدريس المواد التي تشجع على التفكير النقدي والتحليل المنطقي وتنمية الوعي الوطني.

وجرى استبعاد المعلمين الأكفاء الذين لم يتوافقوا مع النظام السياسي أو الطائفي القائم وتم استبعادهم من العمل أو تحويلهم إلى مدارس نائية أو مناطق قاسية. هذه السياسة ساعدت على خلق بيئة تعليمية موجهة من قبل النظام لصالح فئات معينة من المجتمع.

تأثيرات التجهيل المتعمد على الجيل الجديد

من خلال تدمير المؤسسات التعليمية، وتغيير المناهج، والاستبعاد الطائفي للكوادر التعليمية المخلصة، تم التأثير على الجيل الجديد بشكل واضح؛ فالجيل الحالي يعاني من ضياع هويته الوطنية وضعف في القدرة على التفكير النقدي وتفشي الجهل وتشتيت الجهود، وأصبح الكثير من الطلاب يفتقرون إلى فرص تعليمية جيدة. وهذا خلق جيلًا يعاني من نقص في المهارات والمعرفة الأساسية التي تعتبر ضرورية للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

مما تقدم، يمكن القول إن سياسة التعليم بعد الغزو الأمريكي كانت تهدف إلى “التجهيل” عبر تدمير التعليم وتوجيهه لخدمة أجندات الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، أدى الغزو وما أعقبه من المشاكل الاقتصادية والأمنية إلى تقليص فرص التعليم الجيد، مما أثر بشكل كبير على الكوادر التعليمية في البلاد. وهذه السياسة أسفرت عن تدهور مستمر في جودة التعليم في العراق، وهو ما زال يؤثر على الأجيال الحالية.

وإن التحديات الكبرى التي يواجهها العراق في ظل حكومات الاحتلال في البنية التحتية والأمن والموارد والإدارة تمنعها من الوصول إلى مكانة أكاديمية مرموقة على مستوى العالم، وإن توفرت الإرادة السياسية لإحداث الإصلاحات، فإن التحسين المطلوب سيحتاج إلى عقود من الزمن ليتحقق فعليًا.